核武器的能量来源于原子核的裂变或聚变反应:

- 核裂变:重原子核(如铀 – 235、钚 – 239)分裂为较轻原子核,释放大量能量(如原子弹)。

- 核聚变:轻原子核(如氢的同位素氘、氚)聚合为较重原子核,释放更大能量(如氢弹,需原子弹引爆)。

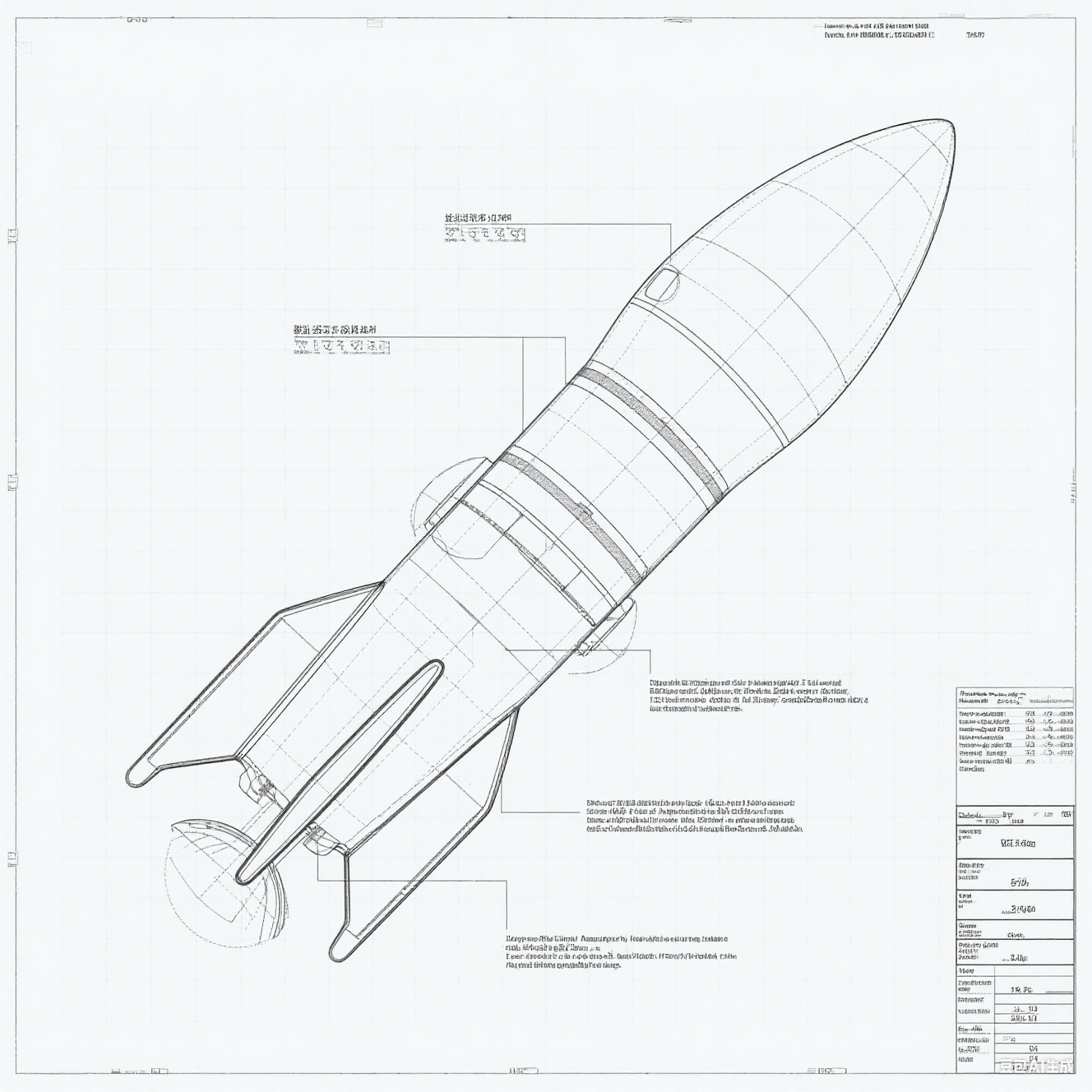

- 原子弹(裂变武器):利用核裂变反应,早期核武器(如美国在广岛、长崎投放的 “小男孩”“胖子”)。

- 氢弹(聚变武器):以裂变反应为 “扳机” 引发核聚变,威力远超原子弹(可达数百万吨 TNT 当量)。

- 中子弹(增强辐射弹):以高能中子辐射为主要杀伤手段,对建筑物破坏较小,但对人员杀伤显著(属于战术核武器)。

- 战略核武器:用于大规模战略打击,如洲际弹道导弹、潜射导弹携带的核弹头(当量通常为数十万吨至数百万吨 TNT)。

- 战术核武器:用于局部战场,如短程导弹、核炮弹、核地雷等(当量较小,通常为几千吨 TNT)。

-

研发起源

- 20 世纪 30 年代,科学家发现核裂变原理;二战期间,美国启动 “曼哈顿计划”,于 1945 年成功研制原子弹。

- 1945 年 8 月,美国在日本广岛(“小男孩”,铀弹)和长崎(“胖子”,钚弹)投放原子弹,加速二战结束,也成为人类首次实战使用核武器的案例。

-

冷战时期的军备竞赛

- 美苏两国展开核竞赛,研发氢弹、洲际导弹等,全球核武库规模在 20 世纪 80 年代达到顶峰(美苏合计超 7 万枚核弹头)。

- 其他拥核国家:苏联(1949 年)、英国(1952 年)、法国(1960 年)、中国(1964 年第一颗原子弹,1967 年第一颗氢弹)陆续掌握核技术。

-

核裁军与限制

- 1968 年《不扩散核武器条约》(NPT)生效,确立 “核国家” 与 “无核国家” 界限,旨在防止核扩散。

- 冷战后,美俄通过《削减战略武器条约》(START)等协议逐步削减核弹头,但全球仍有约 1.2 万枚核弹头(截至 2023 年数据)。

-

直接杀伤破坏

- 爆炸冲击波:摧毁建筑物、引发火灾。

- 光辐射:造成皮肤灼伤、失明、引发大面积火灾。

- 贯穿辐射:高能射线(α、β、γ 射线)导致细胞损伤、急性辐射病,甚至死亡。

-

长期影响

- 放射性污染:核爆产生的放射性尘埃随风扩散,污染土壤、水源,导致癌症、遗传变异等(如切尔诺贝利核事故的后续影响)。

- 核冬天理论:大规模核爆产生的烟尘可能遮蔽阳光,导致全球气温骤降、农作物绝收,引发生态灾难。

-

心理与社会冲击

-

主要国际条约

- 《不扩散核武器条约》(NPT):1970 年生效,现有 191 个缔约国,旨在防止核扩散、推动核裁军、促进和平利用核能。

- 《全面禁止核试验条约》(CTBT):1996 年通过,禁止一切核试验,但尚未生效(需美、俄等关键国家批准)。

- 《禁止核武器条约》(TPNW):2017 年通过,明确禁止研发、生产、储存、使用核武器,但主要核国家未签署。

-

核不扩散机制挑战

- 部分国家(如朝鲜、伊朗)因核问题引发国际争议;恐怖组织可能寻求获取核材料,构成非国家行为体威胁。

-

中国的核政策

- 中国始终奉行不首先使用核武器、不对无核国家使用或威胁使用核武器的政策,承诺将核力量维持在维护国家安全所需的最低水平,积极推动全球核裁军。

核能除军事用途外,也可用于发电、医疗、工业探伤、航天推进等和平领域:

- 核电站:利用核裂变产生热能发电,高效且低碳(如中国的华龙一号、法国的核能发电占比超 70%)。

- 医疗应用:放射性同位素用于癌症治疗(如放疗)、医学影像诊断(如 PET-CT)。

温馨提示:

本文最后更新于

2025-06-06 21:57:04,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方

留言或联系

ZDZL网络社区

。

- 最新

- 最热

只看作者